近年来,卫生巾行业频频爆出质量问题:翻新销售、虚标长度、使用劣质原料……而近日,一份检测报告将辛选集团旗下自营品牌“棉密码”推至舆论漩涡。报告显示,其部分批次产品中检出硫脲含量极高,被质疑存在潜在健康风险炒股配资王,这一事件也再次让整个行业的安全与监管问题受到关注。

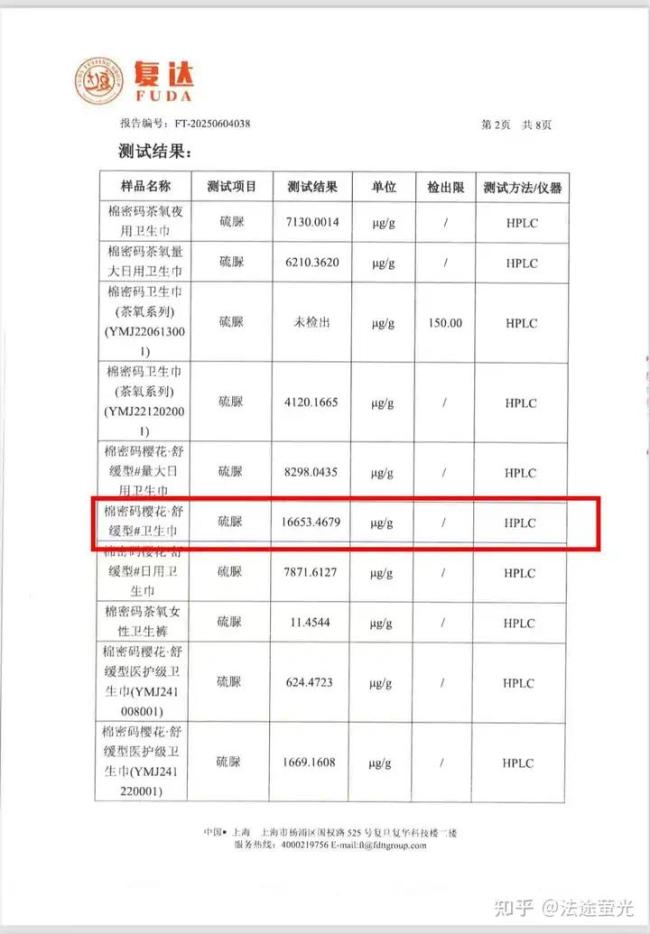

根据上海复达检测技术集团有限公司今年6月出具的一份检测报告,在14份送检样品中,只有一个批次未检出硫脲。其中,一款“樱花·舒缓型医护级卫生巾”硫脲含量高达1669.1608μg/g,另一款同系列产品则检测出高达16653.4679μg/g,远远超过业内通常参考的最低检出限值(1mg/kg)。

消息一出,消费者哗然。要知道,硫脲早已被世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)列为3类致癌物,虽然证据有限,但长期接触仍可能带来健康隐患。

然而,7月24日,“棉密码”官方迅速发布声明,称产品已送交汕头市澄海区市场监督管理局抽检,检测依据为《卫生巾(护垫)》GB/T 8939—2018和《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979—2002,结论为“合格”。此外,品牌还出示了第三方机构评估报告,表示硫脲残留量不足以危害人体健康。

一边是检测机构给出的超高含量数据,一边是企业展示的“合格证明”,两份报告形成鲜明对比,让消费者陷入更深的疑虑。

硫脲(又名硫代尿素)是一种含硫有机化合物,常用于工业、农业及医药领域。业内人士指出,它可能通过以下途径进入卫生巾:

原材料残留:硫脲在造纸工业中常被用作还原剂,用来中和残留的氧化性漂白剂,减少纤维损伤。如果原材料来自再生纤维素,可能携带副产物残留。

替代抗菌成分:部分厂商可能为降低成本,将芯片中的茶多酚等安全抗菌成分替换为硫脲。

防腐延保:硫脲及含硫防腐剂(如硫柳汞)具有抑菌作用,能延长产品保质期。

医生提醒,硫脲虽属3类致癌物,但并非完全无害。长期接触可能引发皮肤过敏、红肿瘙痒,甚至影响甲状腺和造血系统。

有消费者反映,使用棉密码卫生巾后长期出现外阴瘙痒、红肿等不适症状,停用更换品牌后才逐渐缓解。有用户甚至检查出甲状腺结节,这进一步加剧了大家的担忧。

过去二十多年,卫生巾行业主要依靠2002年版《一次性使用卫生用品卫生标准》与2018年推荐性标准《卫生巾(护垫)》进行监管。这些标准侧重于pH值、渗漏量、微生物等基本卫生指标,却没有对功能性添加物进行严格限制。

直到2024年7月1日,新国标《一次性使用卫生用品卫生要求》(GB 15979—2024)正式实施。其中明确规定,原材料不得含有《化妆品安全技术规范》中禁用物质,而硫脲正是禁用成分之一。这意味着,未来卫生巾中不允许出现硫脲。

不过,新国标设置了过渡期——在2025年7月1日之前生产的旧国标产品,仍可在保质期内销售。于是,就出现了尴尬局面:检测发现禁用成分,但企业凭旧国标仍能宣称“合格”,消费者则拿新国标质疑产品安全性,双方各执一词,维权难度陡增。

业内人士指出,新国标的实施将大幅提高行业门槛,未来企业在原料筛选、生产工艺、检测环节上必须更加严格。小型厂商可能因成本或技术不足被淘汰,行业集中度会提升,市场将逐步向头部品牌靠拢。

医生建议,消费者在挑选卫生巾时需注意:

优先选择符合新国标(GB 15979—2024)的产品;

警惕“抗菌芯片”“医护级”等噱头,目前并无真正意义上的“医用级卫生巾”;

成分越简单越安全,尽量避免添加过多化学剂的产品;

通过正规渠道购买,避免低价促销或无来源可查的产品。

“棉密码”风波不仅是一个品牌的危机炒股配资王,更是卫生巾行业长期监管盲区的集中体现。面对女性最贴身的健康需求,行业必须重塑标准,强化透明度。唯有真正以新国标为准,保障消费者权益,才能修复公众对卫生巾产品的信任。

富通优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。